Выход

Альманах русского свободного слова. 2018-2022

В альманахе 2023 года – поэзия и проза, русскоязычная литература, появившаяся на грани времен: довоенного и военного. Подбор авторов впечатляет: Людмила Улицкая, Александр Дельфинов, Михаил Шишкин, Орлуша, Дмитрий Быков, Борис Гребенщиков, Иван Вырыпаев, Владимир Сорокин, Борис Акунин, Псой Короленко и многие другие.

«Выход» — это результат глубокой философской мысли, которая свойственна сегодняшней литературе. Она перестала быть наивной, перестала быть пересмешником действительности. Обретение человеческого и творческого достоинства до недавнего времени было редким явлением в русской литературе; она может перешагнуть через кровь и гной нашей эпохи и оказаться необходимой в будущем»,

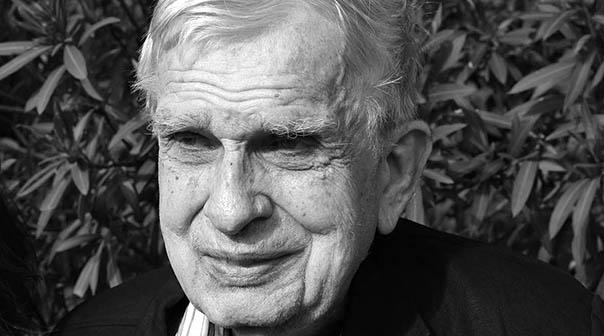

Составитель альманаха писатель Виктор Ерофеев

Прошу прощения

Прошу прощения у той девочки из пятого класса,

Которой кнопку подложил на стул.

Прошу прощения у старого фламандца Клааса,

Пепел его я случайно сдул.

Прошу прощения у Владимира Ильича Ленина,

Так и не прочитал все его сочинения.

Прошу прощения, что лопнула вся Вселенная,

Когда ещё не доел пельмени я.

Прошу прощения у бабушки, что бил по ноге сандалем

Её я в возрасте пяти лет.

Прошу прощения, что спутал Олега Даля с Владимиром Далем,

Роальда Даля на них всех нет!

Прошу прощения, что свиристел, как чиж, но

Смыт был с жёрдочки пеной дней.

Прошу прощения у той, что скончалась скоропостижно,

А я не приехал проститься с ней.

Прошу прощения, что не поздравлял с днём рождения,

Прошу прощения, что трогал, когда просили «Не тронь!».

Только Лорка в чистом поле не просил прощения,

Он попросил огонь.

Прошу прощения у мамы за пубертатный период,

Эх, жару давал анархист-гормон!

Прошу прощения у налоговой за офшорный вывод,

Зря мой офис в Москве штурмовал ОМОН.

Прошу прощения, что спиздил машинку у одноклассника,

Её спиздил у меня одноклассник другой.

Прошу прощения, что утилизировал столько пластика,

Природу поганя порочной рукой.

Прошу прощения за слишком громкую дискотеку

У соседки снизу Ефросиньи Юрьевны.

Прошу прощения, что на переходе к двадцать первому веку

По-тупому съехали к диктатуре мы.

Прошу прощения, что жил как в пещере я,

Похрапывая между таких же сонь.

Только Лорка в чистом поле не просил прощения,

Он попросил огонь.

В этом месте дотошный критик может воскликнуть:

«Ну, что за пафос? Александр!

Вы начали стихотворение об одном,

А закончили о другом!

Так нельзя.

Всем известно, что поэт Федерико Гарсиа Лорка

Был расстрелян во время Гражданской войны в Испании,

И его образ героизировали в Советском Союзе,

Где вы, Александр, родились и выросли,

Так что впитали весь этот пропагандистский коктейль,

Да, Лорку расстреляли правые фалангисты,

Но, возможно, причина их ярости заключалась даже не

В социалистических взглядах известного литератора,

А в особенностях его сексуальной ориентации,

Не приветствовавшихся в католических консервативных кругах,

И вполне вероятно, что Лорка вовсе не был таким храбрецом,

Как рассказывает легенда,

Ведь свидетелей этого расстрела по сути не было,

Возможно, он плакал и просил прощения,

Даже скорее всего он был напуган,

Ведь его убивали незаконно, в чрезвычайных условиях,

Незнакомые вооружённые мужчины,

Они могли его бить и пытать,

Они могли его изнасиловать или что угодно с ним сделать,

Даже тела его не нашли,

Так что возможно он вообще избежал смерти

И скончался где-нибудь в Мексике в престарелом возрасте,

Всё позабыв и пуская старческие слюни в уютной постели!

Александр! Честно говоря,

Вы написали полную ерунду!»

Прошу прощения, что написал полную ерунду,

Но я задумываюсь поневоле:

Если представить, что меня вот так поведут

В поле,

Что я сделаю? Что скажу? Попрошу прощения?

Скорее всего, издам жалкий визг там.

Странно думать об этом в Прощёное воскресение,

Будучи, в общем-то, атеистом.

Куча дел домашних, стирка, уборка,

Мусор в ведре источает вонь...

Не просил прощения в чистом поле Лорка,

Он попросил огонь.

Небо в огнях

Мне некуда деться от этого неба в огнях,

От чёрных горелых обломков и чавканья грязи,

От танков ревущих, колонной ползущих по трассе,

Как в сеть я попал и запутался в замкнутых днях.

Куда же вы, глупые дети? Пылает трава,

А злые мальчишки кричат: «Это наша работа!»

Я с кем-то здесь был, но куда-то исчез этот кто-то,

По полю с косою проходит старуха-Москва.

А зло не имеет ни логики, ни объяснения,

И сам я горю, и трясусь как от землетрясения,

Желтеет и сохнет и сыпется зелень весенняя,

И содрана кожа, и нет никакого спасения,

Лишь четверо всадников мчатся на тёмных конях,

Кого-то хотел я обнять, но наткнулся во мраке

На мёртвое тело, и где-то завыли собаки,

И некуда деться от этого неба в огнях.

Русская культура

Русская культура — вечное вчера,

Русская культура — это культ «ура»,

Русская культура — Постоевский, Душкин,

Русская культура — мы в ловушке.

Нам бывает так плохо, хоть кури, хоть пей,

Хоть адептом йоги будь, anyway,

Мы превращаемся в диких зверей.

Найди меня и убей.

Нам бывает так плохо, воздух словно клей,

Пепел ты мой, не забудь, развей,

Чашку голубую мою разбей,

Найди меня и убей.

Накатай на меня донос,

Дай с размаху кулаком в нос,

А лучше-то не становится,

Следующий, приготовиться!

Шаг к открытой двери, прыг, полетел —

Над океаном тел.

Лети, лети, лепесток, навстречу прошлому дню,

С запада на восток, в Афганистан и Чечню,

Лети, Царь-бомба, лети, в Большой Мариинский склеп,

Спаси меня, сохрани, набей в моё тело скреп.

Нам бывает настолько охуенно, ей-ей,

Россия пожирает своих детей,

Россия убивает чужих людей,

Найди меня и убей.

Нам бывает настолько охуенно, забей

Хоть косяк, хоть гвоздь в крышку гроба ей,

А тебя так и прёт от крутых солей,

Найди меня и убей.

Русская культура — найди и убей!

Русская культура — найди и убей!

Русская культура — найди и убей!

Русская культура — найди и убей!

Самоуничтожение — победа как поражение,

Сядь на 300-й, пересядь на 200-й, вкус металла, по коже жжение,

Война — это мир, назад как вперёд,

Родина-Смерть зовёт.

Найди меня и убей.

Организация Объединённых Галлюцинаций

А вот в прошлую пятницу иду за прививкой к врачу,

Приспичило, значит, точней, как корягу скрючило,

Вдруг голос с небес: «Смирнов! Почему ты не сдал мочу?!»

Я так и присел! Оглянулся — вокруг никого. Проглючило!

Было время, за галлюцинации вешали на кресте,

Было время, гасили аминазином, злюки.

Нынче глючит без всякого ЛСД,

Только проснёшься, глаза разуешь — и глюки!

А вот на выхах смотрела рандомно тиктоки,

Внезапно из телефона щучка — цап! За палец меня прищучила,

Я как заору! Телефон херак — в унитаз. О, боги!

Сушила потом двое суток, но сдох. А меня — проглючило!

Батюшка, исповедуюсь, врать не буду — во всём грешна,

Пробую перекреститься — путаю руки-крюки,

Отче, благословите на подвиги… Вот те на,

Это ж не храм, а отдел полиции! Глюки!

Глюкануло, думала, Лёшка с работы вернулся, а это шпала упала.

Глюкануло, сунул рыло в калашный ряд — а там дохлых пионеров отряд.

Глюкануло, что любитель хиппи Чарльз Собрадж прислал гашиша из Непала,

А это просто ядерные бомбардировщики над юрмальским пляжем парят.

Вижу, как птицы Хичкока заклевали собаку Павлова,

Вижу, как всадники Апокалипсиса уносят рафаэлевских граций,

Вижу, как держатели акций всех стран, пометавшись туда-сюда, — ага! —

Сбиваются в Организацию Объединённых Галлюцинаций.

А в понедельник ходил по воде и рыбу с хлебом раздавал на горе,

А во вторник засел в норе под горой и ждал, пока постучатся гномы,

А в среду чинил часовой механизм Павла Буре клюшкой хоккеиста Буре,

А в четверг выбежал голый на Красную площадь с воплями:

«Где мы? Кто мы?»

А в пятницу понял, что всё это без конца повторяется,

А в субботу отправился к Майку танцевать буги-вуги,

А в воскресенье выблевал всё, что обычно употребляется,

Когда это употреблять нельзя. В результате — глюки!

Бабушку глючит по голоду — прячет под подушку горбушку,

Машеньку глючит по вегану — пьёт только свекольный сок,

Вовочку глючит по-крупному — он бы затеял войнушку,

Был бы на все сто уверен, что всех победить он смог.

Вижу, как кошка Шрёдингера гоняет мышей Аполлона,

Вижу, как Клинты Иствуды из всех кинофильмов встретились и ну драться!

Вижу, призрак лётчицы Гризодубовой высунулся из пикирующего дрона,

Приглашая в Организацию Объединённых Галлюцинаций.

Нет, галлюцинация — это не симптом

Внеочередного психического заболевания,

Ведь для многих из нас это словно родимый дом,

Приют израненного сознания.

Кто-то верит в социализм, кто-то — в свободный рынок,

Кто-то ждёт, когда переоденется Снегурочкой Дед Мороз,

А Саша хохочет — на третью ногу не может надеть ботинок!

У Саши — весёлый галлюциноз.

Ты говоришь: «Но позвольте, это же как онлайн без реала,

Не лучше ли всем проблемам трезво смотреть в лицо?»

Тут тебе является столбик живого кала, простите, сала,

Который не скупится на матерное словцо…

<В этом месте цензура вымарала весь текст,

И нельзя понять, что ответил столбик,

Ясно только одно: стихотворение — это текст,

Написанный автором или, если угодно, авторкой

В

С

Т

О

Л

Б

И

К

.>

Маршем идут Дарты Вейдеры и падают в открытые люки!

Глюки.

Наступают хихикомори, отступают Муори и Йоулупукки.

Глюки.

В унитазе лежат гадюки, издают шипящие звуки.

Глюки.

Вбегает де Сад в детский сад и снимает брюки…

Брр, глюки!

Сел на моцик «Сузуки», как вдруг меня бац из базуки!

Глюки.

Карлик в Саратове ходил без трусов и показывал трюки.

(Вы думали, это глюки, а это реальные новости!)

А помните, в прошлом году был очередной новый год,

Все дарили другу подарки, желали, чтоб снова не вздрючило,

Я салата с шампанским нажрался, аж вспучило бедный живот,

Только заснул — проснулся — опять новый год! Проглючило.

Было время, за галлюцинации вешали ордена,

Но мы, как никак, живём в конце кали-юги,

Тут слышится голос: «Хочешь реальный оффлайн? Xyй на!»

То ли голос кала, простите, сала прорвался сквозь Роскомнадзор, то ли — глюки.

Глюкануло, качнуло, боднуло, мотнуло, болтануло,

Глюкануло, сели в скорый, поехали с Анютой на юг,

Приезжаем, выходим, гляжу — а я не вставал со стула,

В тазик макаю ноги и глюкаю: глюк, глюк, глюк…

Вижу, поднимается с колен моя Родина, а дальше все поженились,

Вижу, наши дали просраться, а не-наши в полной прострации,

Вижу, красавица Айседора мчится в красном гоночном автомобиле,

Короче, добро пожаловать в Организацию Объединённых Галлюцинаций.

Бердяев

Алеет небо на восходе,

И словно чайкам, видно нам:

На философском пароходе

Плывёт Бердяев по волнам,

Его упругая походка

Болезни лишена морской,

Но мушкетёрская бородка

Торчит с российскою тоской.

«Наткнулись вы не на слюнтяев,

А также не на дураков!» —

Под нос бубнит себе Бердяев,

Ругаясь на большевиков,

Его расстроенные нервы

Дрожат как струны на ветру,

Да так, что кольчатые нерпы

Чихают в море поутру,

Кальмар свои тентакли тянет

К философу из глубины,

Нащупав дырочку в кармане,

Подтягивает он штаны.

«Не для лентяев-скупердяев

Самопознания труды!» —

Бурчит рассерженный Бердяев,

А на него из-под воды

Восторженно глядит сардина,

Макрель, селёдка и тунец,

И только жизни середина

Не замечает свой конец,

А судно носом режет воды,

Опровергая, вот ведь смех,

И философию свободы,

И даже в чём-то смену вех.

«Да, мир под властью негодяев,

Но это ведь не навсегда», —

Бормочет яростно Бердяев,

Бредя неведомо куда

Под хохот птичьего эскорта,

Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд,

Но только обходя вдоль борта

Свой философский пароход.

А солнечный кулак горячий

Сбивает шапки облаков,

И прыгает душа как мячик,

Не различая берегов,

Когда на Балтике — прохлада,

Лишь топчется философ злой,

И пароход из Петрограда

Уходит в трансцендентный слой.

Россия будущего

Как мы здесь оказались? Застряли, запутались, застоялись

В болотной френдленте, залипли в ресентименте,

Взрослые словно дети, а дети как взрослые,

Кому здесь непросто — нам? Здесь не просто им!

У нас был говнорок, а у них хип-хоп и тик-ток.

А у тех, кто шёл перед нами, утопия на плечах, её как дело пришили,

И корпорация кровавых мальчиков на Лубянке —

Это то, куда мы пришли, и что, наверное, заслужили:

Ленин на броневике, Ельцин на танке, деньги в офшорной банке —

Учили матчасть, строили планы, любили, решали проблемы,

Без конца решали проблемы личного характера,

Господи, где мы? Как мы здесь оказались?!

Зарылись, закрылись, заныкались, застремались

В том странном месте, где мы стоим — и ни вперёд, ни назад,

Топчемся между трёх сосен третье постсоветское десятилетие,

Дети как взрослые, взрослые словно дети,

Никто ни за что не в ответе,

Не верим, не боимся, не просим — да ведь?

А безъязыкая память всё давит, давит и давит,

Там, на границе тьмы не утренняя заря —

Горят нашей совести исправительные лагеря.

Милый мой Илья Муромец тридцать лет просидел сиднем

Да и слез с печи. Может, мы тоже слезем и сдвинем

Планку возможного, горизонт событий, центр тяжести сущего —

Туда, в прекрасную Россию будущего?

Слышу, кто-то опять ругается: «Глаза б твои вытекли!

Хотя бы детей не тащили на свои митинги!

Верь в русского военного Бога, больше и верить некому, всё вокруг пиар,

Реальность — типа такой пиар,

Вот и играй в разрешённой зоне комфорта,

Но помни — это зона, шаг влево, шаг вправо…,

Понял, сука?»

Но я не могу так!

Мне тесно здесь как в гробу, я ворочаюсь, обдираю кожу,

Но никак не могу проснуться. Кажется, и вы тоже?

Кажется, мы очень долго сидели, лежали, кричали: «Горько!»

и сладко спали,

А голос нашёптывал в ухо, зудел как муха: тихо, не шурши, не буди лихо, лежал и

лежи.

Теперь у многих такое чувство, типа «нас всех нае… обманули»,

Но всё как в тумане, трудно сфокусировать зрение, ну, что,

ещё стопочку для души?

В телевизоре пляшет смешной пошляк,

В парламенте бесконечно обнуляется мадам Шапокляк,

В этом месте по сюжету должен выйти мальчик и крикнуть:

«А король-то голый!»

Но выходит дворцовая стража, вооружённая традиционной семьёй

и школой,

Форсит мемы кринжовая школота, интеллигенция постит в соцсетях кота,

А огромная часть населения в состоянии сонного отупения

(В свете кремлёвской звёзды — электричество, газ, отопление).

Ракета пердит, но никак не взлетит.

Полное отдупление.

Я говорю простыми словами, но с трудом нахожу слова

Между пафосом и иронией, ох, старый я стал, придавила меня Москва,

Накрыла соловушку золочёной клеткой линий сталинского метро,

Надела на тело железный свитер — детка, приехали, это Питер,

Так, встал сейчас, слёзы вытер!

Что, закашлялся? А это тебе сунули пушкинское перо,

Пиши, да попробуй написать лишнее,

А в общем, знаешь, оно у тебя под ребром — не вынешь его.

Но сквозь все эти вспученные многобуквия — ФСИН,

УФСБ РФ, КРДПРДСМРТХРУПЩ

Я вижу прекрасную Россию будущего,

Не Иерусалим в небе, а просто вероятность очеловечить свою страну,

Закончить бесконечную отечественную войну,

Не забыть историю, но снять тяжесть — нужна психотерапия,

Но выздоровление действительно может произойти! Я

Вижу, как постепенно, осознанным общим трудом,

С пониманием наших различий, но без ненависти строится что-то хорошее,

Новый дом, свободное созидательное развитие — со светом, а не с огнём,

Я вижу, как соединяются дорогами города,

И никто не дрожит от боли и ужаса в зале неправедного суда,

Потому что в России будущего суды справедливые.

Скажете, нет, невозможно?

А в этой версии реальности — да.

Мы отправляемся в Россию будущего, пристегните ремни!

Одна половина сидела, другая её охраняла, пришла пора

выйти из накатанной колеи

И выбрать другой маршрут, потому что у каждой жизни сосчитаны дни,

А эти, которые в башнях, воруют время и воздух твои и мои,

Так что хватит, мы отправляемся в Россию будущего, а они остаются здесь,

Нам надо чинить отношения, восстанавливать взаимодоверие,

открывать сердца,

А у них есть насилие — но только это у них и есть,

Только это у них и останется — уже недалеко до конца,

И мы отправляемся в Россию будущего, где тоже будут слёзы,

страхи и смерти,

Дело не в этом, а дело в том,

Что там сняли гимнастёрки с детей, и в войну не играют дети.

Кажется, это возможно.

Если мы опять не заснём.

MAHAMAYA ELECTRONIC DEVICES (версия для 4-х исполнителей)

4 СЦЕНА

2- Чем одна культура отличается от другой?

3- Мировоззрением.

4- Системой ценностей.

1- Эволюционным развитием.

3- Географическим расположением.

4- Политической системой.

1- Всем.

2- Чем женщина, родившаяся в Иране, отличается от женщины родившейся в Калифорнии?

4- Кармой.

3- Это не научно.

1- Определение человека как национальность или как расу недопустимо.

2- Да.

4- Определение человека в традиционной религиозной парадигме больше не допустимо.

3- А что это за парадигма?

2- Что это за определение?

4- В подавляющем большинстве культур, народов и стран, нормальными, здоровыми людьми- принято считать гетеросексуальных верующих в Бога и следующих традициям своих предков мужчин и женщин.

3- А на самом деле?

4- А на самом деле человек это Универсальное Космическое Сознание, проявляющее себя в миллиардах различных форм и комбинаций этих форм.

3- Наука уже давно говорит о том, что гендерные и расовые разделения — это продукт культуры.

2- Да.

1- Наука не отменяет гендерное разделение, национальности и расы.

3- Но человек этими понятиями не определяется.

1- Наука это только один из трех способов познания человека.

2- Какие еще два?

1- Интуиция и созерцание.

4- Если Я не гендер, не раса и не национальность, то кто Я?

2- Я — это действие.

3- Я – это система.

1- Я — это структура.

2- Я — это энергия.

4- Я — это узор.

1- Я — это космос.

3- Я - это жизнь.

2- Что такое жизнь?

3- Жизнь — это когда ты живой.

1- Когда появилась жизнь?

4- Жизнь не появляется и не исчезает, жизнь есть всегда, все что есть — это жизнь.

2- До Большого взрыва вселенной не было, а значит не было и жизни.

3- Это ошибочное мышление.

2- В чем ошибка?

3- Думать, что Вселенная породила жизнь – ошибочно.

1- А на самом деле?

3- А на самом деле Жизнь породила Вселенную.

4- Нет.

2- Да.

3- Жизнь породила Вселенную, и именно жизнь является источником всего.

2- Что такое жизнь?

4- Это Источник всего.

2- Это не научно.

1- Это и есть Знание.

2- Знание о чем?

4- Знание о жизни.

2- Что такое жизнь?

3- Жизнь — это то, что есть изначально и то, что есть всегда. Жизнь — это потенциал всего живого.

1- Это не научно.

4- Это Знание.

2- До Большого взрыва не было ни формы, ни пространства, ни материи, ни энергии. Значит, не было и жизни.

1- Что такое жизнь?

4- Жизнь — это Потенциал всего что есть и даже того, чего нет. Жизнь — это потенциал даже того, чего вообще никогда может и не быть.

2- А смерть?

4- Это часть жизни.

1- В чем смысл жизни?

2- В реализации своего потенциала.

3- В осознание себя частью этой жизни.

2- В обретении гармонии.

3- В познании самого себя.

4- В эволюции.

2- В выполнении своего предназначения.

4- Смысл жизнь в самой жизни.

1- В жизни нет никакого смысла.

2- В соединении с Богом.

3- Что такое Бог?

2- Об этом невозможно говорить.

1- Почему?

4- Потому что это то, что переживается на личном опыте и не передается другим словами.

1- Значит, все религии бессмысленны?

3- Религия — это примитивная и давно устаревшая форма передачи Знания об Универсальной истине.

4- Что такое Универсальная Истина?

2- Это абсолютная реальность.

3- Религия — это примитивная и давно устаревшая форма передачи Знания об Абсолютной реальности.

1- Религия — это ритуал передачи энергии.

2- Религия — это метод соединения энергии человека с энергией космоса.

4- Религия — это метод, а не цель.

3- Но для большинства верующих на планете религия это цель.

4- Религия — это метод.

1- Религия — это метод соединения внутреннего и внешнего.

3- Но для большинства верующих на планете их религия - это единственно правильный метод, а любой единственный правильный метод автоматически превращается в цель. Там, где есть только одно мнение, это мнение автоматически превращается из метода в цель.

4- Отсюда и фанатизм.

1- В этом причина всех войн.

2- В чем причина войн?

1- Метод путают с целью и идут воевать за свой метод, ошибочно думая, что это цель.

3- Что такое цель?

4- Цель — это жизнь.

2- Что такое метод?

1- Метод — это инструмент достижения цели.

2- Религия — это метод?

1- Да.

2- Но очень часто религия подменяет собой цель.

4- Истина только в Христианстве?

2- Да.

3- Истина только в Исламе?

1- Да.

4- Только в Буддизме?

3- Да.

1- Религия это метод, который подменяет собой цель.

3- Поэтому религия — это устаревший метод.

2- А грибы?

1- А ЛСД?

4- А йога?

3- Йога переводится как соединение.

1- Индивидуальная энергия внутри человека соединяется с внешней энергией Вселенной и обретается гармония.

2- Это йога.

4- Йога — это не религия.

1- Да, йога — это не религия.

3- Йога — это соединение.

4- Тогда зачем религия?

1- Религия — это метод, который может подойти лично тебе.

4- Но не мне.

2- И точно не мне.

1- Мне точно нет.

3- А если мне подходит?

1- Тогда твоя религия — это твой метод.

2- Метод в соединении с Богом?

1- Да.

4- А что такое Бог?

3- Бог — это сон.

2- Это галлюцинация.

3- Бог — это Всепроникающая любовь и высшая реальность.

Чтение как подвиг (сокр.)

Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах,

которые он прочел, — и биография готова...

О. Мандельштам

Историю каждого человека можно описать разными способами: через его генетику, то есть унаследованные им от родителей свойства и черты, через образование — где, чему и сколько человек учился, через общение — с кем общался, дружил, соседствовал, а можно и через последовательность прочитанных книг. Попытаюсь восстановить свою…

Мое детство и юность пришлась на годы, когда довольно большой объем литературы попал под запрет. В те годы даже Достоевский не издавался — считался подозрительным.

Если списки запрещенных книг и существовали, то хранились где-то в столах гебешного начальства. Прошло много лет, прежде чем пришло понимание этой границы — разрешенного и запрещенного. Это был старинный российский вопрос, и мы были не первым поколением, которое с ним столкнулось. А были ли разрешены эпиграммы Пушкина, ходившие по рукам в начале 19-го века? Лицейские шалости, матерные вирши, «Гаврилиада», в конце концов. Российская цензура всегда хорошо работала. Достаточно вспомнить историю Чаадаева с его «Философическими письмами», за которые он был объявлен сумасшедшим в те годы, когда термин «карательная психиатрия» еще не был изобретен. Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» повлекла за собой смертный приговор автору, который заменили десятилетней ссылкой в монастырь, акнига напечатана она была в 1905-м году, спустя сто с лишним лет после ее написания. До той поры книга Радищева ходила «в списках». Именно такой экземпляр читал Пушкин — это был первый «самиздат». Кажется, Россия родина не только слонов, но и самиздата...

Как это ни смешно, даже мои первые детские книги, скорей всего не находящиеся в списке запрещенных, тем не менее были давно уже изъяты из библиотек, содержались в «спецхране» библиотек и выдавались по специальному разрешению: романы Чарской, сохранившиеся у бабушки Елены Марковны с ее гимназических времен, чудесную книгу Луизы Олькотт «Маленькие женщины», и те же «Маленькие женщины, ставшие взрослыми», книжка о маленьких японцах и маленьких голландцах и подшивка журнала «Задушевное слово».

Второй книжный шкаф принадлежал второй бабушке, Марии Петровне. Он был поинтереснее и поопаснее, но до него еще надо было дорасти: «Камень» Мандельштама и «Четки» Ахматовой, «Котик Летаев» Андрея Белого, «Образы Италии» Муратова и «Толкование сновидений» Фрейда, даже, прости Господи, томик Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» с насмешливыми пометками покойного деда. Кстати, там же я нашла книжку, которая у меня сейчас хранится дома (кое-какие документы бабушки и дедушки я отдала в архив, а эту не отдала) — «Восстание ангелов» Анатоля Франса. Она имеет очень странный вид — в самодельном переплете, который короче, чем формат страниц, так что страницы вылезают снизу из-под переплета приблизительно на палец. На последней странице написано: «Этот переплет я сделал из краденой папки старых носков и хлеба в самые тяжелые дни пребывания моего в камере №3 в Сталинградской тюрьме». Дальше дата — март 1934 год. И подпись моего деда.

В шкафу бабушки Маруси обнаружилась и русская Библия, которая в годы моего детства была книгой редкой, после революции издавалась она только в издательстве Патриархии, можно сказать, для служебного пользования, как какая-нибудь внутренняя инструкция ЦК или КГБ. Купить ту Библию было почти невозможно. Как и Евангелие. И я прекрасно помню Евангелие, переписанное церковной старушкой от руки, как в догутенберговские времена. Самиздат, между прочим!

Третий шкаф, уже в школьные времена, стоял в квартире моей подруги-одноклассницы Лары. Оттуда мы с ней однажды вытащили две книжки. Одна была «Декамерон» с иллюстрациями. Книжка не показалась нам особенно интересной, но мы ее долго разглядывали.

Вторая книжка — сборник стихотворений Бориса Пастернака, «Избранное» 1934 года издания. Там было стихотворение, которое врезалось на всю жизнь:

Так начинают. Года в два

От мамки рвутся в тьму мелодий...

С Пастернаком я с тех пор не расставалась.

Одна из самых общих черт интеллигентного человека, как мне представляется, это его насущная потребность в чтении. Характер чтения определялся временем, местом и личными склонностями. Несколько лет тому назад я прочитала письма и дневники моего деда с 1911 года до 1933-го года, там были и постоянные записи о прочитанных книгах и списки книг, которые надо прочитать немедленно, в этом месяце и в этом году. Поразительным образом они напоминают мне те списки книг, которые я и сама вела с отроческих лет. И веду по сей день.

В обобщениях всегда есть большое удобство и еще большая приблизительность. Для российской молодежи времени моей молодости — по крайней мере, той ее части, которой я принадлежала, —основной ценностью было чтение. Страстное, напряженное, умное и трудное чтение. К тому же и опасное, потому что за чтение могли выгнать из института, с работы, даже посадить в тюрьму — за хранение, распространение и особенно за размножение запрещенных книг. Существовала статья Уголовного кодекса 190, позже статья 70, в соответствии с которыми можно было получить от трех до семи лет тюремного срока «за хранение и распространение антисоветской литературы». Впрочем, списка запрещенных книг нигде, кроме как в столах кегебешников, не было. Читать — страшно!

Вот цитата из «Египетской марки» Мандельштама: «Страх берет меня за руку и ведет… Я люблю, я уважаю страх. Чуть не сказал: «с ним мне не страшно!»... Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками».

А ведь прежде мы не догадывались, что у Мандельштама страх был так тесно связан с его творчеством. И тень этого страха легла и на нас, читателей советского времени. Но, правду сказать, наше чтение тоже было творчеством своего рода.

Первое Евангелие, которое я купила в подарок моей подруге году в 60-м, было приобретено у таможенника, который конфисковал эти издания в Аэропорту, когда их пытались ввести в нашу слабо евангелизированную страну иностранные миссионеры. Евангелие было новенькое, изданное на русском языке бельгийским издательством «Жизнь с Богом», стоило 25 рублей. Моя университетская стипендия составляла 35 рублей. Это для размерности суммы — Евангелие было дорогой книгой…

Пути моего чтения прихотливы, на них печать случайности, но случайности эти все-таки я выбирала сама. Отношения с писателями складывались по законам любовного романа: первое прикосновение, жар и пыл, потом либо охлаждение, либо пожизненная любовная связь, со взлетами и падениями. Классе в пятом-шестом, уже после поэтической прививки, полученной от Пастернака, произошел роман с О’Генри. Тронул меня лаконизм рассказов и элегантность финала... И вовсе не Чехов. Нисколько не Чехов! А потом начинался Толстой. «Хаджи Мурат». На всю жизнь. Но нисколько не Достоевский... Продолжается Пастернак, появляется Мандельштам.

В год окончания школы — 1960-й — меняется ландшафт, у меня появляется новая подруга, Наталья Горбаневская. Настоящий живой поэт. В те времена Наташа издавала свои стихи сама. Поэт Николай Глазков еще в 40-вых годах запустил термин «самсебяиздат», но к тому времени мы уже знали, что это называется «самиздат» — Наташа делала маленькие сборники, печатала их на папиросной бумаге, поэтому, наверное, ей удавалось печатать по семь экземпляров. Все эти книжечки я передала лет пятнадцать тому назад в архив «Мемориала» — они ездят по всему миру с выставками, посвященными тому времени.

Таким образом, первый настоящий, «живой» самиздат, с которым я встретилась, — стихи Натальи Горбаневской.

Благодаря Наташе я очень рано познакомилась с питерской поэзией начала 60-х годов. В те годы еще было неизвестно, какой из четверых молодых питерских поэтов совершит своего рода поэтическую революцию: Рейн, Найман, Бобышев или Бродский. Первой это поняла Анна Андреевна Ахматова. Хотя, надо сказать, что и остальные трое обладают большими дарованиями. Но масштаб!

Вот стихотворение раннего Бродского, написанное уже в 1969-м году. Я не могу отказать себе в удовольствии напомнить его, тем более что сегодня, когда я пишу этот текст, на дворе как раз второе января, вторник…

Так долго вместе прожили, что вновь

второе января пришлось на вторник...

Прошло около шестидесяти лет с тех пор, как я начинала свое опасное чтение, и я могу с уверенностью сказать, что, с шестидесятых годов начиная, была выстроена целая индустрия подпольного чтения. Существовали три принципиально разных источника:

- Дореволюционные и довоенные книги, которые оказались под запретом. Это главным образом «религиозка» — Шестов, Розанов, Бердяев, Флоренский, Владимир Соловьев. Русский литературный авангард начала века пришел позднее.

- Написанные в России, не изданные официально или уничтоженные после издания, изготовленные одним из домашних способов — фотокопированием, перепечаткой на машинке, в редких (и более поздних) случаях ксерокопированием. Начиная от Василия Гроссмана до Солженицына, Шаламова, Евгении Гинзбург, Надежды Мандельштам, Венечки Ерофеева.

- Привезенные или присланные из-за границы издания на русском языке. Кроме уже упомянутого издательства «Жизнь с Богом», к нам попадали через приезжих иностранцев и дипломатов книги на русском языке, изданные в ИМКА-пресс, РСХД, наконец, издательство Ардис. Это был первый «тамиздат».

Для меня лично самиздат начинался как поэтический. Кроме перепечатанных на машинке стихотворений Цветаевой, Гумилева, Ахматовой и Мандельштама, существовали и поэтические самиздатские журналы — «Синтаксис», собранный Александром Гинзбургом, несколько ленинградских поэтических журналов. Но главное, что необходимо понять — самиздат был чрезвычайно разнообразен, и он не исчерпывался поэзией. Кроме поэтического и уже упомянутого религиозного, существовал самый опасный вид самиздата, политический. Он был ошеломляющий по воздействию: это в первую очередь Орвелл с его «Скотской фермой» и романом «1984 год», и некоторое количество чисто политических исследований, не поднимающихся на такой высокий художественный уровень — «Технология власти» Авторханова, «Большой террор» Конквеста, «Новый класс» Джиласа…

Мы читали днями и ночами, читали годами, и росли вместе с чтением. Репрессии за изготовление самиздата ужесточались, редко какое регулярное издание выдерживало больше трех номеров, редакторов, составителей и машинисток ловили и сажали. В 1965-м году прошел процесс над Синявским и Даниэлем, опубликовавшими свои книги за рубежом, и после этого процесса посажены были десятки людей. Кстати, посадили и Александра Гинзбурга, составившего «Белую книгу», посвященную именно этому процессу над двумя писателями. Несколько позже, в 1968-м году, стали выпускать «Хронику текущих событий», два десятка смельчаков собирали по все стране материалы о репрессиях, о тех политических процессах, которые шли в те годы. Это издание поставило рекорд долгожительства. Это был подвиг Наташи Горбаневской.

Вернусь к моему личному чтению. 1965 год стал для меня годом, когда я открыла сразу двух великих русских писателей, которые стоят как пограничные столбы русской литературы — Платонов и Набоков.

Так случилось, что их книги почти одновременно попали ко мне в руки. Надо сказать, это было очень тяжелое испытание. Две такие, не хочу сказать — взаимоуничтожающие, но во многом очень противоположные, вскипающие друг от друга стихии. Платонова тогда напечатали — первое посмертное издание. С Набоковым было интереснее: один студент, с другого факультета, канадец русского происхождения, дал прочитать «Приглашение на казнь»... Все перевернулось. Это было абсолютным потрясением. Последние страницы романа содержали такой художественный прорыв, на который никакая философия не была способна. Я поняла, что есть другая русская литература, помимо русской классической и русской советской, в которой я заметила тогда одного Платонова... А дальше маршрут мой прорисовывался следующим образом: поскольку меня интересовала в мои университетские годы не только философия и биология, но и мануфактура, с которой было точно так же плохо, как и с книгами, я пришла как-то в корпус «Л» высотного здания на Воробьевых горах купить у знакомой фарцовщицы какую-то тряпку. Пришла — полно барахла выложено на кровати, а в кресле лежит книжка. Называется «Дар», и автор ее уже известный мне Набоков. Глаз мой загорелся таким пламенем, что она как опытный продавец сказала, что книга не продается. Это было сильное заявление, но ответ мой был еще сильнее: я сняла с руки бриллиантовое бабушкино кольцо, положила на стол и взяла книгу. Надо сказать, что ни одной минуты я не пожалела об этом кольце. Книга оказалась настоящим бриллиантом. Она читана-перечитана мной, всеми моими друзьями. Она даже после «Приглашения на казнь» была ошеломляющей.

В 1968-м году я закончила университет, попала в институт Общей генетики Академии наук, что было лучшим распределением. Время большого чтения продолжалось. Книжки приходили, прибегали, прискакивали сами. В те времена я даже не знала чрезвычайно важного семейного факта, что мой дед Яков получил свой десятилетний срок лет в 1948-м году за то, что работал в Еврейском Антифашистском Комитете (ЕАК), большая часть которого была расстреляна. Его посадили, потому что он, владеющий несколькими иностранными языками, составлял политические обзоры по мировой политике для Михоэлса, председателя ЕАК, на основании иностранных газет.

В концке 60-х в руки мне попала книжка «Исход» писателя Леона Уриса. Конечно, этот роман был из числа запрещенных — как сионистский... Роман довольно посредственный, повествующий об образовании государства Израиль. Интересно! Мне очень захотелось его иметь. Мы нашли машинистку, выдали мою машинку, потому что своей у нее не было, и она взялась за перепечатку «Исхода». Ждали, ждали, а потом выяснилось, что машинку вместе с перепечаткой и книжкой забрали в КГБ. На этом закончилась биологическая карьера не только моя, но и еще нескольких людей, с которыми мы вместе работали — закрыли всю лабораторию. Книга Уриса «Исход» произвела мой исход из генетики и подтолкнула к другой профессии...

Собственно, на этом можно было бы и закончить. В 1990 году в России был принят закон о запрещении цензуры. В течение двух лет почти все те книги, которые были опасным чтением, появились на прилавках книжных магазинов. Кажется, издательства не сделали на этих книгах большого бизнеса. У меня даже было такое впечатление, что все, кому было это рискованное чтение было интересно, прочитали эти книги раньше. Может быть, самый яркий пример — «Архипелаг Гулаг», за который более всего сажали и трепали. Он лежал в начале 90-х не только на прилавках магазинов, но и на всех переходах в метро, но никто его не расхватывал. Парадоксально, но эта великая книга-подвиг оказалась гораздо важнее на Западе, чем на родине. Коммунистическое движение во Франции и в Италии пошло на спад после того, как западные коммунисты узнали о большом терроре, о роли ЧК-НКВД-КГБ в жизни страны и отшатнулись от коммунистического режима, от сталинизма. Но как раз в России этого не произошло. Книга, по-видимому, так и осталась непрочитанной, потому что через несколько лет после крушения советской власти народ дружно проголосовал за человека, воспитанного в старых традициях КГБ. Здесь же и корень возрождающегося в нашей стране сталинизма.

...факт таков, что за книгу сегодня не арестовывают.

Подвиг чтения больше никому не нужен. Само чтение как будто перевоплотилось из важнейшей составляющей жизни в необязательное удовольствие. Каждый раз, оказываясь в вагоне метро, я вижу читающих людей: девять из десяти читают с телефонов и ридеров, десятый держит в руках «живую» книгу. Вопрос, что же читают эти люди, имеет ответ лишь приблизительный…

Стихи, сочиненные в Черногории

Это море или небо?

Это горы или тучи?

Подплываем к Монтенегро

мы на лодочке летучей.

Закачалась, повернула,

замечталась на цезуре,

накренилась, зачерпнула

сини, бирюзы, лазури.

ХХ съезд ЦК цикад.

Ты подарил мне эту строчку,

ты подарил мне этот сад

оливковый, залив, отсрочку

расплаты, выход из тюрьмы,

надежду, что не разразится

холодная война зимы.

Куй, зинзивер. Кукуй, зигзица.

...по заросшей, труднопроходимой

тропке, по крошащемуся склону,

грудью разрывая паутину —

финишную ленту чемпиона... —

слава богу, пляж необитаем!

И только на закате, сладкоежки,

солоно хлебавши, покидаем

рай — сорок минут пешком без спешки.

Капля в море. Ещё одна.

Плача, плыву за буёк.

Боль прозрачна до самого дна:

камни, раку́шки, песок,

парус, мреющий вдалеке,

берег, зонтики, мол,

человечек на лежаке...

Встал. Уходит. Ушёл.

Лодка неведомо где,

а борозда — вот она.

Держится след на воде

дольше самолётного.

Узна́ю наверняка

по борозде пахаря —

моторку ли рыбака,

яхту олигарха ли.

Осень у моря.

Купальник и пуховик

в одном рюкзаке.

Осень у моря. Шезлонги

у самой кромки сезона.

Руки под голову. Ноги —

на линию горизонта.

Понежимся напоследок,

трудолюбивая пчёлка!

Таких точёных коленок

раз-два — и обчёлся.

Яхта. Лодка рыбака.

Это я ведь, я же

в босоножках из песка

на осеннем пляже,

я? Наверное. Бог весть.

Ведает. Не скажет.

Только — ты же не хочешь обгореть? —

кремом плечи мажет.

Лоснишься, ленишься,

ибо ты —

тюлень на лежбище

у воды.

Парео. Парусник.

Горизонт.

Надгробный памятник? —

Пляжный зонт

Татарский малинник

Накануне того самого дня Алине приснился дурацкий сон:

Она идет после школы со своей любимой учительницей биологии по Интернациональной улице, как обычно, до поворота на улицу Фрунзе, учительница что-то рассказывает ей о медицине и анатомии, потому что Алина уже год как решила, что после школы поедет поступать в Киев, в медицинский институт. О чем бы учительница ни рассказывала, это было всегда очень интересно и ново, Алина слушает ее умную речь, как и всегда, не только с интересом, но и с удовольствием, потому что учительница переехала в Евпаторию из Ленинграда и говорит правильно, без южного акцента, совсем как дикторы в телевизоре или известные советские актеры. Они доходят до поворота, учительница поворачивается к Алине, и произносит своим спокойным, уверенным, слегка кошачьим голосом:

— Учи латынь, но не просто так, а собирай гербарий или бабочек и записывай их латинские названия, чтобы привыкнуть к этому великому языку. Не забывай, что он хоть и мертвый, но раньше на нем говорила вся Европа.

Учительница кивает Алине и улыбается своим небольшим, пухлым, кошачьим лицом. И вдруг Алина произносит:

— Наталья Родионовна, пожалуйста, научите меня правильно какать.

Это так неожиданно глупо, ужасно и дурасссно, что Алине становится страшно стыдно и она застывает на месте, как дерево. Она ждет, что учительница скажет ей что-то беспощадно умное и унизительно резкое, отчего Алина побежит домой и будет долго рыдать в подушку и кусать свой кулак. Но совсем неожиданно та спокойно произносит:

— Как захочется — приходи.

И вот Алина идет к ней. Ночь. Евпатория спит, улицы темны, пыльно-душны, непривычно узки и завалены всяким хламом. Алина сворачивает на улицу Фрунзе, та вообще сузилась невероятно и наполнена рухлядью, как помойка. Алине приходится протискиваться, перебираться через все это трухлявое, ветхое, рассыпающееся, а иногда и ползти. Наконец, она находит дом учительницы. Он такой маленький, кособокий, гнилой, как старый курятник соседей. Роскошное абрикосовое дерево сжалось до ободранного куста с засохшими ягодами, а вместо каменного крыльца здесь какая-то квадратная дверца, словно форточка.

Алина пролезает в эту форточку и вдруг оказывается в огромном пространстве. Это лес невероятных деревьев, широченных и уходящих ввысь мощными кронами, которые в вышине переплетаются, пропуская редкие солнечные лучи. В лесу сумрачно и великолепно. У Алины замирает сердце от величия этого леса.

— Пришла? — раздается голос учительницы.

Наталья Родионовна выходит из-за гигантского дерева. По сравнению с ним она — шахматная фигурка с кошачьей головой.

— Раздевайся.

Трепеща, Алина раздевается догола.

— Теперь пошли на полянку.

Учительница берет ее за руку и ведет по лесу на небольшую поляну. Пробившийся сверху солнечный луч освещает ее.

— Присядь, — звучит спокойный умный голос.

Алина опускается на корточки. Под ногами мягкие, огромные листья, попадавшие с великих деревьев.

— Теперь успокойся и какай правильно как ответственный и внимательный ученик нашей советской эпохи, который знает чем инфузории отличаются от обязательных домашних заданий медицинских кибернетиков геометрического труда космического гербария matricaria chamomilla чтобы в кабинете завуча накопление корневых минеральных веществ мясомолочных запасных ног директора знало подвиги восьмого «Б» если внимательные пробирки будут наполнены проросшими семенами магния и натрия а те в свою очередь принесут удобрительное освобождение квадратным сельскохозяйственным растениям…

Алина начинает какать, слушая этот спокойный, умный голос, ей так хорошо сидеть в солнечном луче на теплых огромных листьях, так приятно, что она цепенеет от удовольствия и начинает благодарно всхлипывать, понимая, что теперь какать всю свою жизнь будет только в этом волшебном лесу, который открыла ей мудрая Наталья Родионовна, и все в жизни Алины будет теперь правильно и хорошо, она всхлипывает, всхлипывает, всхлипывает. И просыпается.

Очнувшись в ночи, она поняла, что очень хочет в туалет по-большому. Она встала, босая пошла по освещенному луной коридору, миновала дверь кухни, вошла в туалет, совмещенный с ванной, включила свет, зажмурилась. Глазам стало ярко. Ванна была наполнена водой и на полу все было заставлено кастрюлями, бидонами и банками с водой, которую, как всегда, еще с августа стали давать только по утрам. Алина села на большой, старый унитаз сновым, сделанным дедушкой деревянным кругом и стала какать. Это был не понос. Просто почему-то захотелось ночью, что случалось с ней очень редко. «Дыню ела, рис с кабачком, котлету…» — стала сонно вспоминать она. Закончив, подтерлась нарезанной газетой «Крымская правда», дернула металлическую ручку на цепочке, уходящей к висящему наверху зеленому бачку. С ревом хлынула вода. Потом бачок заурчал.

Алина вернулась в постель. Бабушка спала на своей кровати с медными шарами, похрапывая и пришепетывая.

Накрывшись пустым пододеяльником, Алина вспомнила сон, застонала от своей глупости, потом засмеялась в подушку. И заснула.

В это утро они с бабушкой проспали рыбный рынок. А мама с дедушкой заночевали у тети Капы в Заозерном.

— Сони мы с тобой садовыя! — сокрушенно трясла кудрявой седой головой полная и добрая бабушка, сидя на своей провисшей скрипучей кровати. — Уплыли наши луфарики! Мамка нам спасибо скажет.

Позавтракав яичницей и помидорами, выпив вкусного, разведенного кипятком сгущенного какао с бабушкиным печеньем, Алина занялась гербарием, вклеивая засушенные цветы в альбом и подписывая их по-русски и по-латински, потом почитала журнал «Пионер», помогла бабушке вынимать косточки из вишен для варенья. Когда бабушка принялась за варку, Алина насыпала себе в карман платья жареных тыквенных семечек и, грызя их, отправилась бродить по городу.

Погода стояла жаркая, август дышал зноем, плавя асфальт, пыль летала по горячим улицам, хоть их по утрам и поливали похожие на усатых жуков поливальные машины. Пройдя по рынку и никого из знакомых сверстников не встретив, кроме противной Вики Бытко, помогающей крикливой мамаше торговать персиками и творогом, Алина свернула с Гагарина на улицу Токарева, затем прошла мимо длинного дома ихтиологов, пролезла в дырку забора санатория МПС, двинулась парком, где всегда пахло эвкалиптами и перегревшейся на солнце туей, снова пролезла в дырку и оказалась на территории детского санатория. Здесь лечили больных полиомиелитом и ревматизмом детей. Мама рассказывала, что раньше это был санаторий НКВД, а потом его передали министерству здравоохранения.

Лузгая семечки, Алина двинулась по санаторскому саду. Больные дети ей не повстречались, ясно, они все были на пляже, который начинался внизу за большим садом. Санаторный пляж Алину не интересовал. Да и выгнать могли няньки в белых халатах. Она подошла к облупившемуся процедурному корпусу и двинулась мимо, заглядывая в окна. Кабинеты пустовали, лишь в одном у распахнутого окна стояли две медсестры с врачихой, курили и что-то весело обсуждали. Они даже не глянули на проходящую Алину.

«Все врачи курят, — подумала она. — Надо курить научиться перед поступлением.»

Сонька и Верка из 9-го «Б» уже вовсю курили с парнями на переменах.

Свернув за угол корпуса, пройдя по бетонной дорожке, Алина полезла через кусты спиреи, стряхивая бронзовых жуков с белых, мелких цветов и оказалась на игровой площадке. Здесь стояли небольшая карусель с красными конями, пара качелей, четыре столба с баскетбольными корзинами и большой деревянный танк. На гусенице танка сидел мальчик в очках и тюбетейке. Худая женщина, тоже в очках и широкой соломенной шляпе кормила его вишней из кулька. Мальчик ел, плюясь косточками, побалтывая своими голыми ногами, одна из которых была очень тонкой. На этой ноге у него был массивный черный ботинок, вторая нога была босой. В руках мальчик вертел водяной пистолет, периодически пуская струйки в муравьев. Под деревянным грибком-мухомором в песочнице сидела толстая девочка с няней. Няня читала газету, а девочка делала куличи и выставляла их на край песочницы, что-то непрерывно бормоча. Формой для куличей у нее была чайная чашка, хотя рядом валялись обычные жестяные формы для песочных куличей. Алина заметила, что девочка — взрослая, почти ее ровесница. Она прислушалась.

— Расстрелять сначала всех королей, а потом всех шморолей, всех домработниц, всех шмоработниц, потом всех почтальонов и всех мордальонов, потом и всех бульонов, а потом и всех училок, а потом и всех мучилок… — бормотала девочка с серьезным выражением лица.

И вдруг громко рыгнула, закрыла глаза и широко открыла рот, словно ожидая, что в него что-то положат. Но нянька сидела, не обращая внимания. Девочка закрыла рот и снова забормотала свое.

Алина прошла мимо, двинулась к кирпичному забору.

— Ты чего тут расплевалась? — спросили ее сверху.

Она подняла голову. На лестнице, приставленной к персиковому дереву, сидел старик-садовник.

— Ничего, — буркнула Алина, и не переставая лузгать семечки, зашагала дальше.

В заборе она нашла знакомую дыру, протиснулась и вылезла в проход-коридор между двумя заборами соседствующих санаториев. У полиомиелитного санатория забор был бетонный, а у лёгочного — кирпичный, с решеткой. Между ними лежала бугристая от селевых потоков земля, по заборам росла пыльная крапива. И валялись разные старые вещи. Сторонясь крапивы, Алина двинулась по проходу вверх, откуда в дожди текли потоки воды. Вещи попадались самые разные: колесо от тачки, ржавые консервные банки, тряпки, куски толя, сломанная мотыга, дырявая лейка, кусок бетона, бутылка, какой-то ржавый прибор, голова пластиковой куклы. Алина вытащила голову из земли, обтерла. Голова была без волос и глаз, с красными пухлыми губками. Надев голову на палец, Алине пошла выше, здесь вода вымыла целый овраг со слипшимся, сохлым хламом на дне. Из оврага пованивало тухлятиной. Алина обошла его, обожглась крапивой, уронила голову на дно оврага, чертыхнулась и вскоре вышла из прохода на пустырь, заросший малинником. Оба забора расходились, образуя этот пустырь. Место называлось «Татарский малинник». Бабушка рассказывала, что раньше здесь татары выращивали садовую малину, очень вкусную. А потом их всех выселили из Крыма за то, что во время оккупации «они немцам жопу лизали». Маленькой Алина это не очень понимала и представляла, что каждый татарин, встретив на улице загадочного немца, должен был опуститься на колени, немец спускал штаны, подставлял ему попу, а татарин лизал. «И за это их всех повыселяли?»

Алина ступила в малинник. Он совсем одичал, разлеперился, подзарос полынью и крапивой, местами высох. В нем было жарко, душно и пахло особенно, сладким горячим перегноем. Малина давно отошла, но на ветках остались висеть подсохшие ягоды. Их было вкусно жевать. Двинувшись по малиннику, Алина стала рвать сохлые ягоды. Еще в этом малиннике водились змеи. Пожевывая, глядя под ноги, она шла в душном межрядье. И вдруг услыхала стон. Он шел из глубины малинника. Стонала женщина. Алина прошла дальше по межрядью, глянула направо и присела.

На земле в сохлой траве лежали двое. Худощавый, мускулистый, почти черный от загара мужчина в белой исподней майке и черных брюках лежал на женщине в цыганском платье. Ее ноги были оголены и раскинуты, лицо повернуто набок, щекой прижалось к траве. В руке у мужчины был нож. Острие его упиралось в другую щеку женщины. Глаза у женщины, черные, смоляные, метались, хотя прижатое к земле лицо было неподвижно — оно боялось ножа. Черные штаны мужчины были приспущены и виднелся худой бледный зад. И на этом заду, на каждой ягодице было вытатуировано по глазу. Открытому глазу с ресницами. Зад настойчиво двигался, хотя сам мужчина лежал на женщине неподвижно. И глаза глядели с ягодиц. Женщина слабо стонала. Ее худые руки в браслетах раскинулись бессильно. Периодически мужчина что-то рычал в лицо женщине и ноги ее начинали странно содрогаться, словно пытаясь помочь ему. Но они были такие худые, беспомощные, что ничего не могли. Алина сидела на корточках, затаив дыхание. Сухие ягоды остались у нее во рту. Зад мужчины все двигался и двигался бесконечно, он был как бы отдельно, мужчина рычал, ноги женщины трепетали и дергались, а зад двигался и двигался. И это длилось и длилось. Время застыло. И Алина вместе с ним. Рядом застрекотала цикада. И сразу — вторая. Они стрекотали, стрекотали так, словно помогали глазастому заду двигаться, подлаживаясь под его движение.

Алина сидела, не дыша. В глазах ее всё сгустилось вокруг лежащих.

Вдруг мужчина задергался, зарычал и грубо выругался. Глазастый зад перестал двигаться. Полежав на женщине, мужчина приподнялся. И Алина увидела его член. Он был как палка и весь красный от крови. Мужчина, вытер член о платье женщины, засунул его в брюки, подтянул их, застегнулся и встал. Расставив ноги, он стоял над женщиной. Лицо его Алина не видела. Он был коротко острижен. И плечи, руки его были татуированы. Он сложил нож, убрал в карман, плюнул на женщину, пробормотал что-то, шагнул в сторону и исчез в малиннике.

Женщина осталась лежать. Облитая палящим солнцем, в ярком цыганском платье, с раскинутыми ногами, темным пахом она лежала неподвижно, слабо постанывая. Потом, забормотав по-цыгански, подняла кудрявую, черноволосую голову и села, опершись руками о землю. Пошарила черными, безумными глазами по земле. И нашла большой кусок окровавленной ваты. У Алины уже второй год были месячные, она тут же поняла, что это за вата. Цыганка взяла вату, нашла трусики, болтающиеся на левой ноге, вложила в них вату, откинувшись на землю, подтянула. Оправив платье, встала на колени. Туфелька с одной ее ноги валялась неподалеку. Она дотянулась, взяла, надела ее на ногу и глянула по сторонам. Неподалеку лежала большая соломенная сумка с торчащими из нее отрезами текстиля. С трудом встав, цыганка, уперлась рукой в поясницу, застонала и грязно выругалась по-русски. Заметила, что платье ее испачкано кровью и бессильно завыла, запричитала, качая головой с большими серебряными серьгами. Подхватила сумку, надела на плечо. И вдруг встретилась своими быстрыми черными глазами с глазами Алины.

— Замри, сука! — злобно выкрикнула цыганка, зашипела, повернулась и пошла из малинника.

Алина замерла, как в известной детской игре. Сидя на корточках, она не двигалась. Над примятой, выжженной солнцем травой, где только что лежали мужчина и женщина, в душном, перегретом воздухе осталась пустота. Алина ее вдруг увидела. И почувствовала. Раньше для нее это было просто слово: пустота и пустота. То есть — нет ничего, пусто. А здесь эта пустота была пустотой. Она висела над примятой травой. И висела как-то очень серьезно и невероятно спокойно. И чем сильнее Алина всматривалась в пустоту, тем лучше ей становилось. И не просто лучше, а совсем хорошо, хорошо, просто так хорошо, как никогда не было, и так протяжно хорошо, так по-новому хорошо, словно нет ничего, вообще ничего, а есть только пустота, которой нет нигде, только здесь на поляне, над этой выгоревшей травой, эта пустота, в которую можно смотреть и смотреть бесконечно и эта пустота говорит без слов то, чего никто Алине не сказал, и это такое важное, умное, от чего вдруг всё становится ясно, просто всё, всё, всё, и эта ясность всего — самое нужное на свете.

В глазах у Алины побелело.

И она упала без чувств на горячий, пахнущий перегноем валежник.

В нью-йоркской галерее David Bohomoletz с предсказуемым успехом прошла выставка известной американской художницы Alina Molochko, которая показала свою очередную работу из уже хорошо знакомой серии «TR». Инсталляция под номером 36 представляла собой все тот же сюжет, что повторялся ежегодно с различными вариациями в течение тридцати пяти лет во всех предыдущих тридцати пяти инсталляциях, экспонирующихся в разных галереях и музеях мира: восемь великолепно изготовленных из искусственных материалов кустов малины окружали поляну, устланную пожелтевшей травой; на поляне лежала темнокожая женщина в белом бальном платье, ноги ее были раздвинуты; на женщине лежал бритоголовый азиат в синей, изношенной робе; брюки его были приспущены, на обнаженном заду проступала не очень аккуратная татуировка: два открытых человеческих глаза; обе фигуры были подробнейше изготовлены из пластических материалов и практически неотличимы от живых людей; азиат насиловал женщину, зад его ритмично двигался, женщина слабо стонала, красивые длинные ноги ее в белых лакированных туфлях периодически подрагивали; на инсталляцию сверху неторопливо падал редкий снег.

Алина и ее молодая подруга Виктория или просто Вик после шумного вернисажа не вернулись в отель The Ludlow, снятый для них модным галеристом, серебряноволосым и словоохотливым Дэвидом, где они уже успели провести неделю, готовя выставку, а полетели к себе в Сан-Франциско. Такси помчало их из аэропорта по хайвэю, покачало на родных холмистых улицах и подъехало к двухэтажному деревянному дому с четырьмя старыми пальмами, выкрашенному в цвет маренго. Служанка Тян встретила путешественниц, занесла в дом оба чемодана. На крыльце Алина глянула в небо. Край большой темно-желтой луны был объеден невидимым небесным слизнем. В отличие от дождливого Нью-Йорка октябрь здесь был прекрасен, в теплом и чистом ночной воздухе висел знакомый, дурманящий аромат бругмансий. Алина вошла в дом и не успела с наслаждением втянуть в себя запах прихожей, как высокая, большая Вик оплела сзади сильными длинными руками, поцеловала в шею нежными губами:

— Старый наш и… сладкий дом.

— Мы в нём.

Алина повернулась, ответно обняла ее. Они стали целоваться. И во время долгого поцелуя Алина вдруг почувствовала, как устала за сегодняшний вечер:

— Неужели мы…

— Катапультировались…

— Из экспозиционного гноя?

— Да…да…

Вик заторможенно отстранилась, пошла в гостиную, где Тян уже все накрыла для ночного чаепития. Вик всегда двигалась, как во сне.

Алина пошла за ней. Просторная гостиная, обставленная покойной Эстер в стиле 60-х, всегда радовала и успокаивала. Алина глянула на черную деревянную статую африканского идола, чьи острые уши были увешаны бусами Эстер, и улыбнулась. Слышно было, как наверху, в спальне Тян уже распаковывает чемоданы. Вик качала головой, словно не веря возвращению. И вдруг выкрикнула глубоким сильным голосом, подняв кверху тяжелое, красивое лицо:

— Тя-а-ан!

— Да! — ответно крикнула служанка.

— В моем чемодане зеленая банка! Принеси сюда!

— Что там? — не поняла Алина, массируя себе затылок.

— Мат ча от Гвинет. От милой, доброй Гвинет. Она пришла к нам. Она любит твое искусство. Выпьем сейчас, да? И еще еда ее в пакете…Тя-а-а-ан! И пакет с суперфудс! Белый! Тоже сюда неси! В холодильник!

— Сейчас…мат ча… — Алина глянула на настенные часы, показывающие четверть третьего. — Позд

новато? Или рановато.

— Да нет…не рановато… — с привычно тяжелым вздохом Вик снова обняла ее сзади, покачала. — Ты была такая сегодня… божественная… они все ползали вокруг тебя, как пчелы…замерзшие…

— И этот рой стал гудеть как-то слишком…жалко.

— Заморожено! Мороз. Вечный мороз этого города.

— Невыносимая музыка. Признаться, нью-йоркская артсцена стала невыносимой. Пандемия что-то сделала с людьми. И это все неслучайно.

— Это…тяжко…мне холодно до сих пор…ты согреешь меня?

— Конечно, милая. Мороз экзистенциальный, ты права. Если это та самая новая метафизика, то ее разрушительность только начинает проявляться. А что будет через год, два?

Вик обреченно покачивала красивой большой головой:

— Нет, нет, нет. Нас там точно не будет. Никогда. И сейчас мы вовремя….вовремя…

— Там приперся этот идиот из «Артфорума». Он опять напишет про мой «мучительно-неизбежный опыт травматического самоцитирования»!

— Напишет…гнусно…по-ледяному…

Алина нервно зевнула.

— И кого же мне травматически цитировать? Бёрдена? Или Аккончи?

Вик качала Алину:

— Теплая моя…хочу…хо-чу, хо-чу…

— Вик, милая, я сейчас просто рухну.

— Не дам, не дам, не-дам… ты выпьешь мат ча милой Гвинет…и я…

— И ты…

— И я…и ты…и мы… Тян!!

Служанка вошла в гостиную с банкой и пакетом.

— Завари нам чая из этой банки.

— Сейчас.

В айфоне Алины послышался сигнал сообщения. Вик взяла его большой белой рукой, активировала:

— Это Элисон. Тайвань. Всё! Немцы опоздали.

— Уже?!

— Уже. Китайская роба…

— Сделала погоду? Или геополитический страх недоимперцев?

— Уже…уже…

— А может, просто потому что он насилует ее без маски?

Вик улыбнулась так, словно увидела забытый добрый сон. Рассмеявшись, Алина потянулась, помотала головой, подошла к низкому чайному столику, села, хлопнула в ладоши:

— Быстро! Стремительно. Т-35 продавалась четыре месяца, а?

— Все не случайно…все для тебя, божественная…лёд треснул.

— Новые старые времена?

Чай пили как всегда молча. Затем Вик привычно взяла Алину на руки и понесла в спальню на второй этаж.

После ласк на огромной квадратной кровати с фиолетовой простыней, Вик заснула. Полежав рядом, Алина встала и голая вышла из спальни в свою большую мастерскую. Ее построила Эстер специально для Алины тридцать семь лет тому назад, сломав две межкомнатные перегородки и еще отдав свой кабинет. В мастерской стояли три больших рабочих стола с эскизами, монитором, фотографиями, альбомами, фигурками, куклами, вырезками из газет и журналов. Здесь же были массивный мольберт, на котором Алина уже давно не работала, сундук с красками, вазы с кистями, проигрыватель, аудиоколонки, полки с альбомами, книгами, пластинками. Глухую стену мастерской полностью занимали фотографии в одинаковых рамках. Алина подошла к фотографиям. Слева — направо по стене шла летопись ее жизни: детство, Крым, Евпатория, мама, бабушка, школа, Киев, медицинский институт, Москва зимы 1983-го, Эстер и Алина, обнимающиеся на фоне Кремля, они же в ванной с бокалами в руках, они же целующиеся в сугробе, зал суда, Алина на скамье подсудимых, высланная Эстер, дающая интервью в аэропорте Нью-Йорка, Алина в зарешеченным окне тюремной психлечебницы, Эстер с феминистками на демонстрации у посольства СССР, 1986-й, пресс-конференция Алины, выпущенной из советской психушки и только что прилетевшей в США, Алина и Эстер с Сьюзен Зонтаг, Нэнси Рейган, Иосифом Бродским, Патти Смит, Мартиной Навратиловой, Ивом Монтаном, Катрин Денёв и Джорджем Харрисоном; Калифорнийский институт искусств, дипломная работа Алины — огромная голова женщины в прозрачном кубе с кипящей водой, еще два объекта и вот — TR-1, первая инсталляция родившая в арт-мире новое имя — Alina Molochko: настоящие кусты малины, живая Алина в ярком платье отдающаяся манекену с ножом и вытатуированными на заднице глазами; TR-2, TR-3, TR-4 и знаменитый пятый TR, произведший фурор на венецианском биеннале — белокожий робот-альбинос, идеальная копия человека, насилующий чернокожую женщину, такого же робота, кусты малины тогда шевелились, как живые, ягоды меняли цвет, переливаясь алым и бордовым; TR-5, TR-6…TR-12, TR-18, TR-30…сколько их уже было — каждый год в галереях и музеях, венецианских палаццо и выставочных залах; менялись кусты, их цвет и форма, менялись и фигуры лежащих на поляне между кустами, их пропорции, цвет кожи, качество исполнения антропоморфных роботов, стиль татуировки на ягодицах мужчины; менялись одежда, формы ножей, оттенки стонущих и рычащих голосов, движения татуированных ягодиц и дрожащих женских ног, дождь, снег или просто разнообразный свет, сопровождающие инсталляцию.

Пустая рамка для TR-36 лежала на столе. Осталось только распечатать на цветном принтере фото инсталляции, вставить и повесить на стену рядом с TR-35.

«Завтра…» — подумала Алина и улыбнулась, поняв, что завтра уже наступило, за окном рассвело.

И этот бледный утренний свет ниоткуда, наполнивший мастерскую и раздвинувший ее стены, заставил вспомнить то, что думалось каждый раз, когда очередной TR завершался фотографией в узкой рамке на стене. Алина подошла к дальнему правому углу мастерской. Он был пуст и на полу в этом углу всегда лежала сухая трава.

Алина присела на корточки, глядя в угол. Ее голое, стройное пятидесятипятилетнее тело с холеной кожей и еще молодой грудью замерло.

— Пустота! — скомандовала она громко.

И тут же в углу вспыхнула голограмма: смуглое, черноглазое женское лицо в ореоле кудрявых черных волос.

— Замри, сука! — со злобой выкрикнула женщина по-русски и исчезла.

Обняв себя за колени, Алина уставилась в пустой угол. Она вся напряглась, сосредоточившись, и перестала дышать. Взгляд ее карих глаз уперся в белое пространство угла. Прошла минута. Сердце стучало, билось все тяжелее и чаще, отдаваясь в горле и в висках. Не прошло и второй минуты, как Алина бессильно опустилась на пол и жадно задышала.

Отдышавшись, подняла голову.

Глянула в угол.

Но угол был по-прежнему пуст.

Корабль из белого мрамора

В конце XIX века все страны соревновались, кто больше построит броненосцев. Это казалось самым важным — иметь больше броненосцев.

В Китае правила тогда императрица Цы Си. Ее советники объяснили ей важность постройки броненосного флота, и она велела собрать со всего Китая налог на флот. Была собрана огромная сумма в 30 миллионов лянов серебра. Императрица велела построить на эти деньги один-единственный корабль из белого мрамора. Он стоял на озере в ее Летнем дворце, там устраивали чайную церемонию, и это было красиво.

Над Цы Си смеялись во всем мире. И это действительно казалось очень глупым — тратить национальное достояние не на пушки и броню, а на красоту. Это и сейчас кажется большинству человечества глупым и никчемным.

Моя бабушка была не императрицей, а простой тамбовской крестьянкой с тремя классами образования церковно-приходской школы. То, что мне тогда, в отрочестве и юности, казалось самым важным на свете, — поэзия, искусство, — она не принимала совершенно искренне. Ей хотелось, чтобы я занимался каким-нибудь серьезным делом, а не поэзией. Помню, как старшеклассником спешил поделиться с ней моим абсолютным счастьем — первой публикацией моих стихов — и как она в ответ тяжело вздохнула, жалея меня: «Ну, все лучше, чем с хулиганами во дворе якшаться…» Она, конечно же, хотела мне добра. У бабушки была большая некрасивая родинка над губой. Она всегда старалась прикрыть ее рукой.

В ее жизни было очень мало места для красоты. Ее мужа, моего деда Михаила Шишкина забрали в 1930 году при коллективизации. Он не был «кулаком». Но он возмутился: «Почему забираете у нас единственную корову? Чем я буду кормить двух детей?» Бабушка осталась одна с двумя маленькими детьми, и мой отец всю жизнь вместо того, чтобы писать в бесконечных анкетах «отец — враг народа», писал «отец умер». И всю жизнь жил в страхе, что его обман откроется.

Меня назвали в честь того Михаила. На старой фотографии они молодые. Ее родинка над губой еще совсем маленькая. У нее на голове совсем не крестьянская соломенная летняя шляпа. Может, дал для съемки фотограф в ателье? Бабушка как-то неловко придерживает шляпу рукой, будто боится, что ее унесет ветер. А дед очень похож на меня, когда я был на тридцать лет моложе.

В старости бабушка стала заговариваться, путаться во времени. Она ослепла, доживала последние годы в маленькой комнате у сына, моего отца, сидела целыми днями в темноте. Я старался ей звонить, когда было время. Я кричал ей в трубку, чтобы она лучше слышала:

— Бабушка, привет, это я — Миша!

— Миша? — испуганно повторяла она. — Кто это? Какой Миша?

Наверно она снова и снова переживала тот день, и ей казалось, что это опять пришли арестовывать ее мужа, и она начинала кричать в трубку:

— Миша! Куда они тебя ведут? Не надо! Отпустите! Что вы делаете!

Я пытался прервать ее, успокоить:

— Бабушка, да это же я, твой Миша! Успокойся!

Но она не слушала и кричала, пыталась его вырвать, спасти:

— Отпустите! Что мы вам сделали? Отпустите! Миша! Миша!

Бабушка не прочитала ничего из того, что я написал. Да и не смогла бы, наверно. То, что я тогда писал, было не для «массового читателя». Да и то, что я писал потом, тоже.

Я так и не смог ей объяснить, почему так важно то, чем я занимаюсь. Она понимала важность написать, например, кому-то письмо. Но вот писать так просто, в никуда, было для нее баловством, пустым времяпрепровождением.

Но я и не пытался ей ничего объяснить. Она бы все равно не поняла, что я тоже на самом деле все время пишу письмо, только такое, которое никому не нужно и которого никто не ждет. Книга — это письмо кому-то, кто еще, может быть, и не родился. Но это письмо нужно обязательно написать, потому что только ненаписанные письма никогда не доходят.

Но ведь не только моя бабушка считала, что литература — это никчемное занятие. Тех, кто так считает, на самом деле подавляющее большинство человечества. Нужно зарабатывать деньги для семьи, а серьезной литературой много не заработаешь. Сами писатели, конечно, считают себя важными, но со стороны смешно слушать, с какой важностью они говорят о себе, о книгах, о литературе.

Литература — лузер.

Даже самые великие книги не могут сделать мир хоть на йоту лучше. Вы действительно думаете, что если человек прочитает хорошую книгу, он станет лучше? Думаете, те, кто звал мою страну в светлое будущее, но при этом отдавал приказы о расстреле священников, о затоплении барж с заложниками, кто устраивал голодомор, кто убил моего деда — они русских классиков не читали? Великая русская литература — это великий лузер. Когда пришло время действительно серьезного выбора — что, Чехов, Толстой, Достоевский, Тургенев помогли, предотвратили падение страны в Гулаг? Они помогли нескольким поколениям выжить в Гулаге. Вот на что русская литература, единственно, способна.

Великая немецкая литература не смогла остановить немцев, с восторгом следовавших за своим фюрером в катастрофу. Последние несколько лет — с присоединением Крыма, ставшим нашими «Судетами», с войной в Украине — я очень остро чувствую то, что чувствовали немецкие писатели в конце тридцатых годов. Бессилие книги. Беспомощность литературы. Можно представить себе, что чувствовали Томас Манн или Герман Гессе в те годы, о чем думал Стефан Цвейг в Бразилии перед тем, как покончить с собой. Ведь среди той массы, которая с восторгом шла за своим фюрером в пропасть, были их читатели. Зачем, для кого, для чего они писали?

Для кого писать, рисовать, сочинять музыку, если настоящее искусство не может опереться ни на зрителя, ни на читателя, ни на слушателя?

Когда пишешь книгу, нельзя опереться на читателя, потому что какую бы книгу ты ни написал, всегда найдется кто-то, кто скажет, что ты спас литературу, сто человек скажут, что читать эту ерунду невозможно, а остальное человечество все равно ничего о твоей книге никогда не узнает.

На вопрос: кому нужна еще одна новая книга, ведь каждый год в мире и так появляются миллионы новых книг, есть только один честный ответ: никому не нужна.

И только в этом сила литературы. Не слабость, а сила.

Самолет летит не потому, что опирается на воздух. Мы все это проходили в школе. Нельзя опереться на воздух — самолет упадет на землю. Самолет летит потому, что над крыльями образуется безвоздушное пространство, вакуум, и он втягивает самолет в небо.

Для того, чтобы оторваться от земли и взлететь, настоящая литература не опирается на читающую публику, а всасывается в небо. И забирает читателя с собой.

Бабушка была непревзойденной мастерицей выпекать из теста всяких человечков, невиданных зверушек. Помню, что я любил смотреть, как она месила тесто и лепила из него. Она разрешала мне тоже мять тесто — каким оно было восхитительно податливым и мягким! Но у меня всегда получались какие-то уродцы, а у нее — удивительные существа, и ее фантазия не знала границ.

В те чудесные минуты она тоже становилась императрицей, повелительницей теста и создавала из него свой мир.

Теперь уже поздно что-то ей объяснять, но сейчас я бы по крайней мере попытался. А может, и не поздно. И никогда не было и не будет поздно. Ведь нужно объяснить, почему так важно то, что ты делаешь. Я бы сказал ей, понимаешь, бабушка, искусство — тоже, как тесто, только очень особенное. Это тесто состоит из времени. Когда его мнешь руками, оно податливое и мягкое. И ты можешь вылепить все, что угодно. И то, что вылепишь, и будет настоящим. Как тот белый мраморный корабль. Где теперь все построенные когда-либо броненосцы? А корабль императрицы Цы Си и сегодня плывет куда-то, куда они не доплыли и не могли доплыть.

Понимаешь, бабушка, сказал бы я ей, когда пишешь, можешь оказаться в любом времени и в любом месте. Это только кажется, что я здесь и сейчас. На самом деле я сейчас на кухне нашего дома в Удельной, который давным-давно снесли. Странно, дома нет, но его стены просто распирает от самого вкусного запаха на свете — это в духовке уже печется первая порция булочек. А мы сидим за столом, белым от рассыпанной муки, и сами все перепачканные мукой, и лепим из теста еще каких-то зверушек. Твои руки ловкие, быстрые. Не может быть, чтобы этих рук больше не было, вот же они, вставляют в комочек теста изюмины-глазки.

И в то же время я сейчас на том самом корабле из белого мрамора. От ветра на императорском озере рябь, кувшинки качаются, и от этих волн ощущение, что корабль движется. На нем много людей, слышна речь на разных языках. Вдруг налетают резкие порывы ветра. У кого-то сорвало легкую летнюю шляпу, унесло прочь. Все смеются, показывают на шляпу, уплывающую к кувшинкам. Это та самая шляпа с фотографии. И ты, совсем молодая, тоже смеешься, собираешь руками разлетевшиеся волосы, и родинка у тебя над губой еще совсем маленькая. И тебя обнимает, прикрывает от порывов ветра мой дед, так похожий на меня в молодости. И еще все живы.

И я знаю, куда плывет этот белый мраморный корабль.

И я забираю всех вас с собой.

Литература во времена фашизма

Выступление Михаила Шишкина на форуме СловоНово 20.05.2022

Я не буду ничего сегодня читать. По простой причине: то, что написано до 24 февраля, читать не имеет смысла, а писать после 24 февраля у кого-то, может, получается, но я не могу представить себе, что можно думать о красоте слога, когда по Telegram-каналам идет бесконечная лента с этими видео и фотографиями.

В эти дни больно быть русским. И встает вопрос о вине и ответственности. Человек может быть невиноватым, не чувствовать себя виновным, но при этом ответственность никуда не исчезает.

Я понял это давно. У меня был очень важный урок в жизни, когда мне было 17 лет. С моей девушкой (это была моя первая любовь) мы поехали в Прибалтику. В Советском Союзе там была наша Европа. И всё было чудесно до одного момента, когда в Таллинне я обратился с каким-то вопросом к прохожему, естественно, по-русски. И получил ответ. Не словами, взглядом… Молчание, полное презрения и ненависти к оккупанту и его языку. Возможно, кто-то из вас тоже переживал подобное. Меня это тогда задело чрезвычайно. Ведь я же не оккупант. Ведь у нас общий враг: мы за нашу и вашу свободу. Мне было всего 17 лет: что я мог вам сделать плохого? Меня эта молчаливая ненависть обидела очень сильно. И стала уроком на всю жизнь: значит, я несу ответственность не только за себя. Я несу ответственность за мой язык. Несу ответственность за историю, за страну, за прошлое — за всё несу ответственность. И никто с меня этой ответственности не снимет. Никогда. Позже я часто бывал в Прибалтике уже как известный писатель, представлял переводы своих книг, и на эстонский тоже. А тем людям, которые того молодого человека там тогда обидели, я благодарен за урок.

То, что происходит в Украине — преступление не только против человечества, против людей. Это преступление еще и против моего языка. Целью спецоперации российская власть лицемерно объявила спасение русского языка, русских людей, русской культуры. И сделали мой язык — языком убийц. И теперь всё, что относится к русской культуре, литературе, связано также и с чудовищными преступлениями в Буче.

Что мне делать? Я должен бороться за мой язык. Я так просто его не отдам. Но ненависть ко всему русскому будет расти с каждым днем. Я это знаю по собственному опыту. Мой отец пошел на войну в 18 лет мстить за гибель своего старшего брата. А потом всю жизнь он ненавидел немцев, их язык, искренне ненавидел всё, что связано с Германией. Очень хорошо помню, как я пытался с ним говорить: «Папа, там ведь прекрасные писатели. И немецкий язык — красивый». Мои слова были бессильны. Что я скажу украинцам? Я знаю украинцев, чьи дома разрушили русские ракеты, русские солдаты убили их родных. И что я им скажу? Что русская литература прекрасная, что русский язык красивый? Я делаю, что могу. Я могу только говорить и писать. У меня теперь миссия: доказывать человечеству, что русский — это не убийца. Что русский язык — это не язык убийц. Я пишу статьи, даю интервью, выступаю. Вдруг после 24-го февраля меня стали слушать. А до этого кивали головами, но не понимали. Хотя уже перед Сочинской олимпиадой всё было понятно. Я писал, объяснял, призывал к бойкоту Олимпиады в Сочи. Что же сделала Швейцария?

Построила в Сочи швейцарское шале, и президент первой демократии мира лично «лизал сапоги» диктатору. А затем последовали аннексия Крыма и началась эта война против Украины.

В 2018-м, когда война шла уже четыре года, в швейцарской прессе я призывал бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Кого вы хотите поддерживать? Хотите поддерживать агрессора, который начал войну? Банду, которая взяла целую страну в заложники? Или хотите поддерживать Украину и заложников в России? Но тогда надо бойкотировать Чемпионат. Это был последний шанс остановить агрессора. Увы, когда речь о миллиардных барышах, кто будет слушать писателя? И команды со всего мира приехали поиграть в футбол перед Путиным.

Путин понял этот жест как поддержку своей политики, своей войны. Именно тогда — в 2018 году — открыли дверь к 24-му февраля. Тогда меня не слышали, а теперь: оказывается Вы правду говорили! Но это Швейцария — страна, где есть демократия, общественное мнение, которое может влиять на правительство. Так работает демократия: нужно влиять на общественное мнение, это то, что я делал в моих публикациях, в моих выступлениях. Это была моя личная война против путинской войны.